Oleh : Rendra

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kab. HSS, Pembina Komunitas Dapur Budaya HSS, Pendiri & Kordinator Bidang Riset dan Penelitian Organisasi WASAKA.

Selama berabad-abad, beberapa klan dari suku Dayak di Kalimantan Tenggara terlibat dalam pertempuran yang berdarah. Serangkaian tradisi ekspansi dengan karakteristik yang unik mereka miliki, yakni dengan dua jenis tipe penyerangan: yang pertama disebut “kayau,” di mana mereka melakukan sebuah tradisi yang disebut “mangayau” atau berburu kepala, ekspedisi ini berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil 3, 5, atau 8 orang dan dalam mode ini mereka akan menyerang tanpa memberi peringatan terlebih dahulu kepada lawan-lawannya yang sama-sama berada di luar Kuta/Kotta (desa benteng kayu). Kemudian yang kedua disebut “Asan(g),” yang melibatkan seluruh komunitas bahkan melibatkan beberapa klan lain dalam sebuah serangan besar-besaran. Suatu ekspedisi “asan” memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mempersiapkannya dengan 800-1000 prajurit, senjata, suplai, dan alat-alat transportasi atau komunikasi (Helius Sjamsudin : 2001).

Pertempuran antar suku di Kalimantan khususnya yang paling massif dan terbesar ada pada wilayah Kalimantan Tenggara (sekarang menjadi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) umumnya mereka menyerang sebuah Kuta (Desa yang berada dalam benteng).

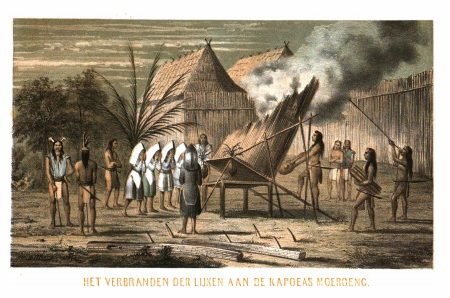

Kotta/Kuta Klan Dayak

Sumber : C. A. L. M. Schwaner

Seluruh Kalimantan bagian Tenggara sejatinya termasuk dalam lingkaran utama wilayah Kesultanan Banjar yang dalam perkembangannya untuk beberapa wilayah pedalaman Kalimantan Tenggara ini sebagian besar disebut “Tanah Dusun”. Saat para Raja dan para elite di pusat kekuasaan disibukan dengan urusan internal politik di keraton. Daerah pedalaman Kalimantan Tenggara menjadi daerah paling ekstrem yang menerapkan hukum rimba yang tak terkendali dan terkesan didiamkan.

Sejak beberapa ratus tahun tradisi kesatriaan mereka terus bergulir. Tradisi, adat istiadat, pembalasan dendam dan perluasan kekuasaan menjadi pupuk yang melatari suburnya kegiatan ini di wilayah pedalaman Kalimantan Tenggara. Seperti peristiwa pada tahun 1825 ketika terjadi Asan atau perang besar dimana masyarakat klan Ngaju dari Sungai Katingan, Sungai Kahayan dan Pulau Petak bersatu menghadapi serangan dari prajurit dari kelompok Siang – Murung yang berjumlah kurang lebih 1000 orang mereka berasal dari wilayah Dusun Hulu yang berada dibawah komando kepala suku yang amat ditakuti yakni Tumenggung Surapati (Helius : 2001)

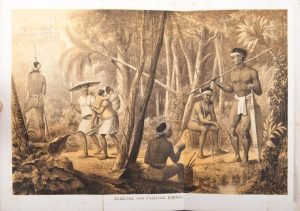

Ngadjoes van zuidelijk Borneo, Sumber: C. A. L. M. Schwaner – BORNEO vol. 2, 1854

Pada tahun 1860 Tumenggung Surapati dianggap kembali mengirim ekspedisi Asan kali ini invasi tersebut terdiri dari 600 prajurit Dayak Pari, akan tetapi orang Pari ini sebenarnya berasal dari Kutai namun tidak memusuhi Surapati dan ada kemungkinan besar Surapati mengizinkan mereka melewati Dusun Hulu untuk melakukan pengayauan di daerah Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas (Helius, 2001). Akibat dari anggapan tersebut kemudian pada gilirannya membuat orang-orang dari Kahayan juga mengayau dan melakukan ekspedisi Asan terhadap orang Siang dan orang Pari (Helius, 2001). Tentu hal tersebut semakin memperkeruh suasa, lebatnya hutan rimba di Tanah Dusun menjadi arena besar pertempuran para ksatria-ksatria Dayak yang ingin menunjukan keperkasaan dan eksistensinya.

Tradisi mengayau pada klan-klan Dayak di Kalimantan Tenggara kadang menyebabkan munculnya permusuhan diantara kelompok/klan mereka namun motif tersebut bukan satu-satunya alasan dari kebiasaan itu berlangsung. Motif lain yang melatari hal itu. Aktivitas mengayau atau mencari kepala musuh (belum diketahui secara pasti kapan aktivitas tersebut dilaksanakan) juga memiliki tujuan beragam, antara lain dalam kondisi perang antarsuku, menguasai wilayah baru, perebutan penguasa tertinggi, maskawin untuk calon istri, melindungi pertanian, mendapat tambahan daya atau jiwa (kepala manusia mempunyai jiwa atau spirit atau kekuatan), balas denḍam (utang nyawa dibayar nyawa), dan sebagai tumbal (Bock, 1988; Petebang, 2005 dalam Sunarningsih, 2021).

Konflik organik antar klan Dayak di Kalimantan Tenggara kemudian menyeret mereka kepada konstelasi yang lebih rumit ketika pecahnya Perang Banjar – Barito pada tahun 1859-1905. Akibat dari pecahnya “Perang Banjar” sikap politik dan militansi yang diambil oleh beberapa klan Dayak pun sangat variatif. Contohnya Tumenggung Surapati sebagai pemimpin Dayak paling terkemuka di Dusun Hulu menjatuhkan dukungannya terhadap Pangeran Antasari. Berbeda lagi dengan Tumenggung Suta Uno pemimpin Dayak Sihoeng dari klan Maanyan Paju Epat yang memilih penjadi kekuatan pendukung pasukan kolonial Belanda sebagai tandingan Pasukan Tumenggung Surapati dengan para kesatria Banjar dari Hulu Sungai. Juga sikap politik yang berbeda dari salah satu pemimpin besar klan Ngaju di Pulau Petak yakni Tumemggung Nikodemus Ambu Djayanegara yang lebih apatis memandang konflik lokal yang terseret pada serangkaian peperangan besar yang awalnya dimotori oleh elitis Kerajaan Banjar.

Litografi Tumenggung Nekodemus Ambo dalam Borneo vol. 1 Beschrijving van het stroomgebied van den Barito (1853) – C.A.L.M. Schwaner.

Menariknya, walaupun tradisi ngayau yang amat masif terjadi di wilayah Tanah Dusun hal tersebut tidak begitu berpengaruh pada wilayah lain yang berada disebelahnya seperti di wilayah Banjar Hulu Sungai. Orang-orang Hulu Sungai lah yang malah “menakuti” anak-anak mereka dengan cerita “Ngayau” agar anak mereka tidak bermain terlalu jauh dari pengawasan dengan menakuti dan menceritakan teror Ngayau yang mencari kepala anak-anak untuk tumbal pembangunan.

Pertarungan para kesatria Dayak yang terjadi dalam bentuk Kayau dan Asan memang terlalu di framing negatif dan digeneralisasi sebagai “para pemburu kepala” yang liar oleh para pelancong Barat seperti yang diungkapkan Carl Bock seorang pelancong berkebangsaan Norwegia dalam sebuah buku berjudul The Head Haunter’s of Borneo yang ditulisnya berdasarkan catatan pertualangannya dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur. Framing para pelancong barat yang mencitrakan orang dayak sebagai suku bangsa yang primitif melekat kuat dalam benak dunia luar sebagai dampak langsung (direct impat) maupun sebagai akumulasi dari dampak (cumulative impact) publikasi-publikasi mereka tersebut, seperti merujuk kepada sejumlah penulis, seperti: Belcher, Keppel, Hugh Low, dan Frank Marrat yang turut membangun dan menyebarluaskan citra orang Dayak sebagai suku bangsa primitif, pemburu kepala manusia, hidup tidak sehat karena tinggal di rumah panjang dan tidak berpendidikan (Masri Sareb).

Orang Dayak di pedalaman Kalimantan Tenggara bukanlah suku yang sangatlah primitif sebagaimana asumsi orang pada umumnya yang menganggap mereka seperti suku-suku primitif lainnya. Walaupun di pedalaman dan memakai cara hidup yang tradisional, mereka berperang menggunakan salah satu senjata terbaik yang disebut Mandau, dimana senjata itu sekaligus menjadi perangkat identitas etnik bagi masyarakat Dayak. Senjata Mandau dengan desain bilahnya yang aerodinamis, kokoh dan menakutkan itu dilihat dari penampilannya pun kita akan tahu bahwa senjata tersebut memang didesain khusus untuk berperang. Sisi tajam yang dibuat hanya sebelah (monofasial) memungkinkan senjata ini dapat menebas secara efisien dengan teknik khusus.

Mandau dari seorang penduduk tokoh klan Dayak Taboyan di DAS Montalat (Dusun Hulu) yang diwariskan turun temurun. (Sumber : dokumentasi penulis dan tim BALAR)

Senjata Dayak by Carl Bock : COLLECTIE_TROPENMUSEUM

Mandau bukan seperti senjata suku primitif pada umumnya yang sangat sederhana, Mandau memiliki unsur seni dan cara pembuatan yang amat rumit. Bilahnya melebar ke ujung serta melekuk dan meruncing seperti paruh burung, pada ujungnya dibuat memiliki gelombang menandakan klasifikasi sosial si pemakai namun juga dapat ditemukan Mandau dengan motif ukir-ukiran tertentu pada bilah besinya. Sedangkan untuk hulu (handle) Mandau dibuat dari tanduk rusa dan kayu yang keras dengan bentuk dan motif tertentu, hulu Mandau yang umumnya dikenal oleh masyarakat berbentuk “sangkak“, “tunggur“, “selak beruk” dan “knohong” sedangkan untuk gaya Mandau yang sangat dikenal oleh masyarakat dayak khususnya di belahan selatan Kalimantan adalah gaya “Kamau” dan “Kenyah” (Museum Lambung Mangkurat : 1998, Achmad Rafiq, dkk : 2023). Mandau juga memiliki kumpang atau sarung yang unik dengan Simpai atau anyaman rotan yang disebut “tampusat/tampusar” yang mana jumlah tampusat juga memiliki arti dan simbol kelas sosial si pemakai, tampilan pada Mandau tersebut tentu menambah betapa mempesona, eksotik sekaligus menakutkannya senjata utama para kesatria suku Dayak ini.

Dari melihat senjata tradisionalnya kita bisa menilai, orang Dayak pada dasarnya tidak bisa digeneralisasi sebagai suku yang amatlah primitif dan minim pengetahuan. Pembuatan pedang sekelas Mandau mengidentifikasikan pengetahuan metalurgi dan seni tempa tradisional yang luar biasa. Belum lagi pola pemukiman seperti Kuta/Kotta yang merupakan hunian berbenteng yang tentu ini memperlihatkan mereka bukan suku-suku yang hidup dan tinggal nomaden beratap pohon dan beralas tanah seperti suku primitif pada umumnya. Pola hunian mereka mungkin terinspirasi dari Kerajaan (kuno) milik suku Dayak dari bangsa Maanyan yang dapat kita ketahui dari tradisi tutur – wadian mereka secara turun temurun.

Orang Dayak Maanyan dulunya menghuni area bernama Sarunai yang terletak di sekitar aliran Sungai Tabalong (Ideham : 2003). Dalam sebuah penelitian, orang-orang Dayak Maanyan pada masa lalu sudah memiliki “negara suku” yang bernama Nan Sarunai mereka telah mengarungi samudera hingga sampai ke Madagaskar yang kemudian menjadi nenek moyang sebagian orang-orang Madagaskar hingga hari ini. Hal ini didukung oleh hasil penelitian para pakar yang menyatakan, bahwa ada persamaan bahasa antara bahasa Orang Madagaskar dengan Orang Maanyan dan keterkaitan DNA mereka (Ideham, dkk ; 2003). Tentu fakta tersebut mulai membantah generalisasi terhadap etnik mereka sebagai manusia yang terlalu primitif dan amat liar serta sangat terbelakang.

Menurut beberapa sumber walaupun sama-sama bersenjata Mandau dan memiliki desa berbenteng atau Kuta. Tradisi mengayau secara reguler tidak diterapkan oleh klan Maanyan begitupun pada pecahannya seperti klan Deyah, Abal dan Lawangan di Kalimantan Selatan. Gambaran menakutkan terkait tradisi “berburu kepala” mungkin juga tidak se-random yang kita fikirkan dan seperti apa yang ditulis oleh Carl Bock dan pelancong asing lainnya. Disamping itu penulis belum pernah menemukan laporan orang-orang Banjar yang menjadi “korban” dalam tradisi Ngayau tersebut. Nampaknya dengan keuntungan dari situasi itulah sub-etnik Banjar Batang Banyu ( orang Amuntai, Nagara dan lainnya) yang dikenal sebagai kaum pedagang yang paling handal mempunyai peluang untuk membuka jalur-jalur transaksi perdagangan dengan para komunitas Dayak yang berada di pedalaman. Ketika para pedagang Bugis, Cina dan Eropa tidak mudah melakukan perdagangan dengan orang Dayak di Pedalaman, maka orang Banjar lah yang paling memahami keadaan, bekerja dengan prosedur bisnis yang ditujukan untuk kekhususan adat dan lokal dan terlebih mereka lebih mudah bergerak dalam wilayah tersebut daripada orang lain (Lindblad : 1988, 2012).

Seperti yang juga tergambar dalam laporan schwaner dan penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin 2021 silam. bahwasanya para pedagang dari Nagara memang telah lama melakukan transaksi dagang dengan cara barter kepada masyarakat dayak di Dusun Hulu, contohnya untuk komoditi besi mentah (atau yang mereka sebut Tepajat dalam istilah Taboyan). Besi mentah produksi suku- suku Dayak dari Dusun Hulu ini pada gilirannya akan ditukarkan dengan garam dan bahan dapur lainnya. Hal itu selaras seperti apa yang diungkaplan Lindblad dalam bukunya dimana hubungan orang Banjar dan Dayak di pedalaman Kalimantan Tenggara ini satu sisi menguntungkan pagi para pedagang Banjar dimana wilayah Kalimantan Tenggara amatlah sulit dan berbahaya jika dimasuki oleh orang asing selain Banjar.

Sebuah desa klan Biaju (Dayak Ngaju) Sumber : Leiden University Libraries Digital Collections

Epilog

Dari berbagai dinamikanya tradisi Asan dan Kayau kemudian berakhir pada tahun 1894. Ketika para perwakilan kepala suku Dayak di seluruh Kalimantan menyepakati perjanjian damai dan persatuan yang dikukuhkan di Desa Tumbang Anoi yang diprakarsai oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dengan kesepakatan utama menyepakati penghentian 3 point yakni Hakayau (saling mengayau), Hopunu (saling membunuh), dan Hatetek (saling mencincang). Pujian setinggi langit terhadap Pertemuan Tumbang Anoi 1894 masih terus bergema, hingga hari ini. Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dipandang sebagai awal yang gemilang bagi perkembangan masyarakat Dayak, dengan beberapa penilaian yang menekankan pentingnya peristiwa tersebut sebagai tonggak awal peradaban baru bagi orang Dayak serta menandai berakhirnya era ‘Hukum Rimba’ di Kalimantan.

Namun jika boleh kita kritisi lagi dari sudut pandang yang berbeda mengutip dari pendapat Tjilik Riwut dalam buku Sejarah Kalimantan Tengah, ia menulis : “Dengan usainya Rapat Damai di Tumbang Anoi (Mei-Juli 1894) ternyata nasib Suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, malahan membuat mereka menjadi semakin terbelakang (Ahim S. Rusan : 2006).

Disamping sisi positif imbas dari perjanjian Tumbang Anoi yang menghadirkan harapan kedamaian bagi masyarakat Dayak sekaligus menguntungkan juga bagi pihak kolonial yakni dapat “melemahkan” semangat juang, keprajuritan dan independensi para kesatria Dayak dalam mengambil sikap perlawanannya, karena tepat sebelum rapat Tumbang Anoi ada banyak peristiwa-peristiwa heroik perlawanan para prajurit Dayak terhadap pemerintahan Hindia-Belanda. Akibat dari penerimaan hasil Pertemuan Tumbang Anoi, Belanda juga semakin leluasa melakukan cengkaraman kekuasaanya serta melancarkan politik kebudayaan desivilisasi. Namun menarik jika kita juga melihat sikap seorang Hausman Baboe yang seorang pemuka suku Dayak dan tanggapan terhadap isu identitas Dayak dan pertentangannya dengan kebijakan pemerintah Kolonial yang membuat “mundur” orang Dayak itu sendiri (lihat Jurnal Dayak-21, Hausmann Baboe; kiprah dan sejarahnya, Dr.Gery van Klinken : 2004).

Kita juga seharusnya mengkritisi terhadap asumsi dan pandangan orang Barat pada orang dayak yang dipopulerkan sebagai “para pemburu kepala” yang liar oleh para pelancong Barat seperti yang diungkapkan Carl Bock dan lainnya. Pertemuan Tumbang Anoi 1894 yang diinisiasi oleh Belanda seolah mengukuhkan peran orang barat dalam “menjinakan” prilaku pemenggalan kepala yang dianggap praktek biadab, ironisnya saat pecahnya perang Banjar atau Perang Barito tidak sedikit dari para pejuang anti kolonial Belanda yang menjadi korban “pemenggalan kepala” oleh prajurit Belanda yang mereka anggap sebagai mendali kemenangan. Selain 3 kepala pejuang Perang Banjar yang umumnya kita ketahui menurut penelitian terkini masih banyak kepala tokoh-tokoh pejuang Banjar dan Dayak yang dipotong dan dijadikan koleksi pajangan di museum negeri kincir angin tersebut (*).

Catatan :

Siapa Tumenggung Surapati ? penulis ingin menjulukinya Raja Dayak dari Tanah Dusun. Mengapa demikian ?. Tumenggung Surapati adalah seorang pemimpin kaum Dayak di Dusun Hulu, ia mengakomodir beberapa klan Dayak yang ada di Dusun Hulu. Ia merupakan cucu dari Ngabehi Tuha, seorang kepala suku Bakumpai muslim yang disegani, awalnya menjadi kaki tangan Sultan Banjar untuk mengawasi perkebunan Lada di Bakumpai dan Tanah Dusun. Setelah pemberontakan para Biaju (klan Ngaju) Ngabehi tuha beserta keluarganya bermigrasi ke Hulu Barito, anaknya Ngabehi Lada mengawini seorang perempuan bernama Hiting anak dari Tumenggung Sikam pemimpin klan Dayak Siang, dari perkawinan inilah Tumenggung Surapati dilahirkan. Surapati mendapat keutungan dari kedua leluhurnya yang merupakan kepala suku Bakumpai muslim dan kepala suku Siang. Surapati berhasil menyatukan sebagian besar klan Dayak yang ada di Dusun Hulu, ia berhasil membentuk dirinya sebagai seorang pemimpin Dayak paling terkemuka di pedalaman Tanah Dusun. Ia disegani oleh rakyatnya sekaligus juga ditakuti dan dibenci terutama oleh musuh-musuhnya. Kiprah dan nama Tumenggung Surapati kian besar ketika ia menjadi pendukung perjuangan gerilya Pangeran Antasari saat pecahnya Perang Banjar. Dalam Perang Banjar Surapati mengerahkan semua kekuatan prajuritnya yang terdiri dari klan Bakumpai, Siang-Murung, dan Taboyan melawan pasukan kolonial Belanda beserta pasukan Klan Maanyan Paju Epat yang dipimpin oleh Tumenggung Suta Uno. Peperangan legendaris Pasukan Tumenggung Surapati adalah ketika ia dan pasukannya berhasil menenggelamkan kapal perang terhebat dan tercanggih milik eropa pada masanya yakni Kapal Perang Onrust di Lountotor dan peristiwa heroik tersebut sekaligus menjadi hari berkabung nasional di negeri kincir angin Belanda. Walaupun ia seorang muslim, Surapati mengukir sejarahnya sebagai pemimpin Dayak terbesar yang pernah ada bahkan melebihi sebelum dan sesudahnya.

Pada masa pemerintahan Sultan Mustainbillah atau Panembahan Marhum yang merupakan Sultan Banjar yang ke-IV eksistensi para kesatria Dayak khususnya dari klan Ngaju juga amat diperhitungkan.

Sultan Mustainbillah merupakan Sultan Banjar berdarah Biaju/Ngaju yang diwarisi dari ibunya yang merupakan seorang permaisuri Sultan Banjar anak dari seorang tokoh Ngaju/Biaju Islam bernama Khatib Banun. Ketika Raja Banjar ke III yakni Sultan Hidayatullah I (1570-1595) mangkat, puteranya Pangeran Senapati atau Mustainbillah yang merupakan anak dari permaisuri seorang Ngaju itu berhasil berkuasa atas bantuan sukunya dari klan Ngaju, melalui penyingkiran dan pembubuhan lawan-lawan politiknya (Ideham : 2003). Keadaan ini seiring dengan berkembangnya perdagangan Lada di negeri Banjar. Para tokoh-tokoh Ngaju berhasil menduduki posisi penting di Kesultanan Banjar bahkan pada era itu bantuan bala tentara Biaju ikut membantu ekspansi kesultanan Banjar terhadap beberapa daerah lain di Kalimantan untuk memperluas pengaruhnya sultan Mustainbillah atau yang dikenal dengan gelar Panembahan Marhum tersebut.

Penghormatan tertinggi orang Ngaju kepada Sultan Mustainbillah tertuang dalam memori kolektif mitologi Ngaju dan dalam kitab suci agama Kaharingan yang disebut Panaturan, Sultan Banjar ke IV Panembahan Marhum (Raja Helu Maruhum Usang) dan istrinya seorang Dayak Ngaju yang bernama Nyai Siti Diang Lawai dalam kepercayaan Ngaju mereka dianggap leluhur orang Dayak Ngaju, yang setelah mereka meninggal dunia dikategorikan menjadi Sangiang (manusia ilahi) dan akan berdiam di Lewu [Bukit] Tambak Raja, yaitu salah satu bagian dari Lewu Sangiang (perkampungan para dewa). Sultan Mustainbillah atau Panembahan Marhum mempunyai hubungan geneologis dengan orang Dayak Ngaju sebab selain istrinya Diang Lawai yang merupakan putri petinggi Ngaju Ibu dari Panembahan Marhum juga merupakan seorang tokoh Dayak Ngaju sehingga ketika wafat ia menjadi salah satu Sangiang dari orang-orang Dayak Ngaju. Karena itu dalam sistem kepercayaan tradisional orang Ngaju, ia dapat diproyeksikan sebegitu rupa ke alam atas (dunia Sangiang) untuk menjadi salah satu Pantheon mereka.

Referensi Pustaka :

- Mandau, Koleksi Museum Lambung Mangkurat (1998). Tim Peneliti Museum Lambung Mangkurat.

- Mandau ;Senjata Etnik Dayak di Kalimantan Selatan (2023). Ahmad Rafiq, dkk.

- KUTA (kotta) Hunian Kuno Berbenteng Masyarakat Dayak di Bagian Kalimantan Tenggara (2017). Sunarningsih, Wasita.

- Pegustian dan Tumenggung (2021). Helius Sjamsudin.

- Sejarah Kalimantan Tengah (2006) Ahim S. Rusan.

- Sejarah Banjar (2003) Suriyansyah Ideham, Hairiyadi, Gazalai Ustman, dkk Tim Peneliti Balitbangda Prov Kalsel.

- Between Dayak and Dutch : The Economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942 (1988). J Thomas Lindblad.

- (Jurnal) MAKNA DI BALIK TEKS DAYAK SEBAGAI ETNIS HEADHUNTERS () Masri Sareb.

- The Headhunters of Borneo(l). Carl Bock.

- BORNEO vol. 1 () C. A. L. M. Schwaner

- Jurnal : Explorasi nilai-nilai demokrasi pada rapat damai di desa Tumbang Anoi tahun 1894 (1985) Sumiatie, dkk

- Industri besi dan Perang Banjar di hulu DAS Barito, Barito Utara, Kalimantan Tengah (2021) Hartatik, Gaury, dkk

- SISTEM TEKNOLOGI ALAT BESI DI DAS MONTALAT (2021) Hartatik, Rendra, dkk.

- Jurnal Dayak-21, Hausmann Baboe; kiprah dan sejarahnya (2004), Dr.Gery van Klinken

- Penulis bersama penduduk dari Dayak Maanyan yang berdiaspora ke Dusun Hulu (Barito Utara). Mereka hidup diantara komunitas Dayak Taboyan. (Koleksi : Penulis).